会社設立の際には、様々な資金が必要となります。 自己資金や融資だけでなく、助成金や補助金といった資金調達の手段も存在するため、これを活用しない手はありません。利息や返済の義務のない助成金や補助金を得られるということは、ビジネスが安定するまでの不安な時期を乗り越えるための大きな助けになります。しかし、これらの助成金や補助金は審査を通らなければ受け取ることはできません。 この記事では、新たに会社江尾設立する際に利用可能な助成金や補助金について紹介し、申請する際の注意点についても詳しく解説していきます。

目次

助成金・補助金とは

「助成金」と「補助金」は、国や地方自治体などが技術開発や事業拡大を目指して提供する公的資金の支援策です。助成金と補助金は基本的に返済の必要はありませんが、受給資格の取得難易度には差があります。補助金の方が助成金よりも需給が難しく、提供される金額も多いのが一般的です。

助成金とは

助成金は厚生労働省で管轄していることが多く、雇用の促進や職場環境の改善など労働環境の安定化を目指す取り組みを支援するために提供されます。基本的には要件を満たすことで支給され、補助金と比較して所得のハードルは比較的低いという特徴があります。

補助金とは

補助金は、技術開発や事業拡大などを目的として特定の支出を補うために事業者などに提供されますが、審査を通過しなければ受け取ることができません。単に要件を満たすだけで補助されるわけではなく、申請内容が審査され評価が高い順に採用されることになります。

会社設立時に利用できる助成金・補助金9つ

会社設立時に申請できる主な助成金や補助金は以下の9つです。 1.キャリアアップ助成金 2.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 3.小規模事業者持続化補助金 4.IT導入補助金 5.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 6.事業継承・引継ぎ補助金 7.地域中小企業応援ファンド(スタートアップ応援型) 8.地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金 9.地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) 以下、詳しく解説していきます。

1.キャリアアップ助成金

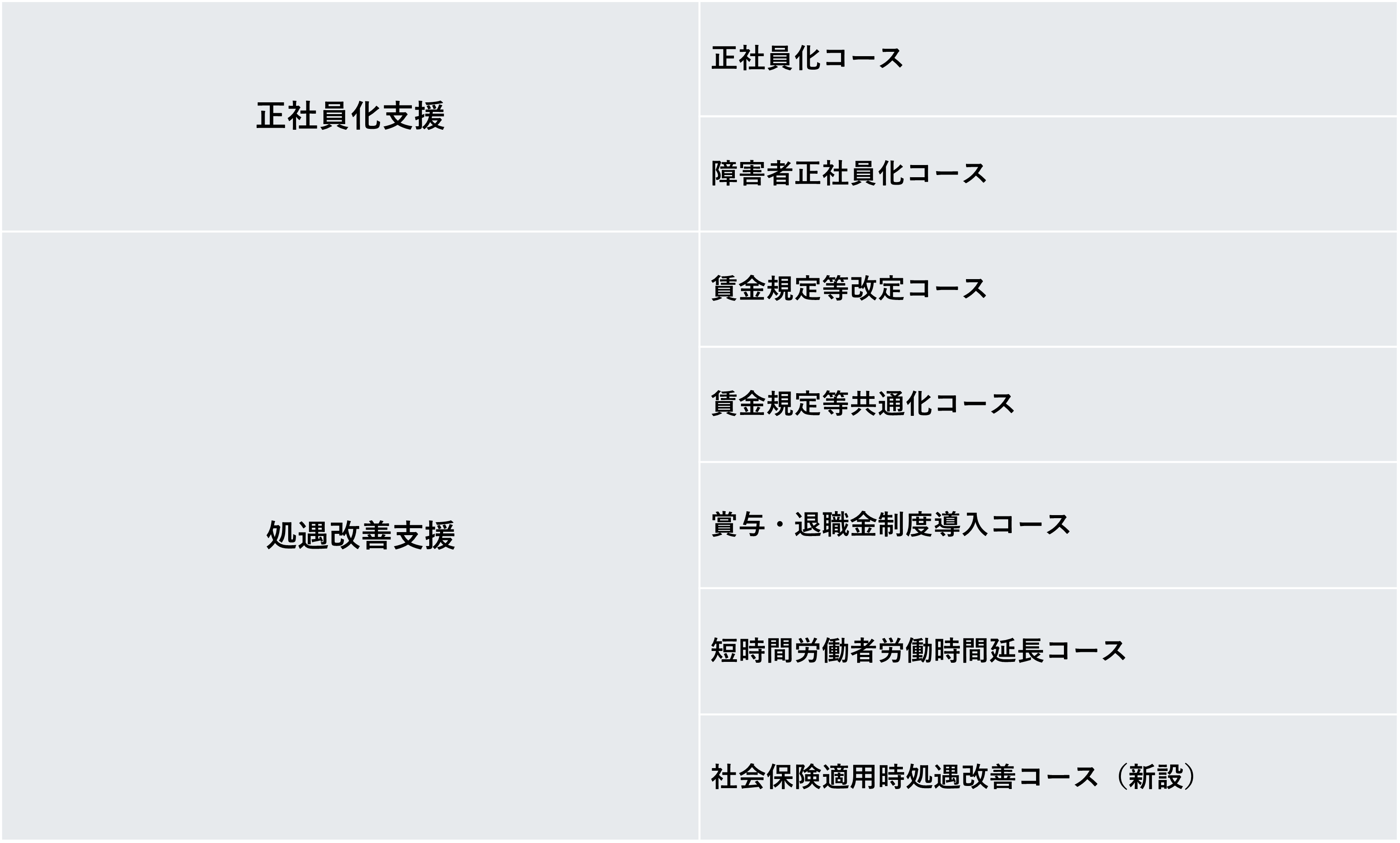

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者がキャリアを向上させ、正社員への転換や待遇の改善に取り組むための支援制度です。年収の壁を克服するために、1人の労働者に対して最大50万円の助成金が提供されます。キャリアアップ助成制度は、「正社員化制度」と「処遇改善制度」の2つの主要な部門に分けられ、それぞれに特定のコースが設けられています。

2.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験や技能、知識が不足していて、安定した就職が難しい求職者に対して、ハローワークや職業紹介事業者などから紹介を受けて一定期間試験雇用を行う場合、その助成金を行う制度です。最大で月額4万円、最長で3ヶ月にわたり提供されます。 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 職業経験や技能、知識が不足していて、安定した就職が難しい求職者に対して、ハローワークや職業紹介事業者などから紹介を受けて一定期間試用雇用を行う場合、その助成を行う制度です。最大で月額4万円、最長で3ヶ月間にわたり提供されます。 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

3.小規模事業者持続化補助金

持続化補助金は、小規模な事業者がビジネスを再評価し、持続化可能な経営を目指すための販売チャンネルの開拓や、生産性の向上に向けた取り組みを支援する制度です。 「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の5つの申請カテゴリーがあり、補助率は2/3(赤字事業者の場合は3/4)で、補助の上限は50万円から200万円までとなっています。さらに、適格請求書発行事業者の登録により、補助の上限額が50万円上乗せされるインボイス特例もあります。 小規模事業者持続化補助金(≪商工会議所地区≫小規模事業者持続化補助金事務局) https://s23.jizokukahojokin.info/

4.IT導入補助金

IT導入補助金は、業務の効率化やDX(デジタル技術を活用した生活やビジネスを変革すること)を推進するための補助金です。基本的に「IT導入事業者」としてIT導入補助金事務局に登録されたパートナーと組んで申請を行います。 以下の5つのカテゴリーがあり、それぞれ補助率や補助額が異なります。 ・「通常枠(A・B類型)」 業務効率化・売上アップをサポートするためのもの A類型(補助率1/2以内):5万円以上150万円未満 B類型(補助率1/2以内):150万円以上450万円以下 ・「デジタル化基盤導入枠」(デジタル化基盤導入類型) 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトの導入に特化したもの ソフトウェア等:補助率2/3~3/4以内、補助額~350万円以下 ハードウェア:補助率1/2以内、補助額~30万円以下 ・「セキュリティ対策推進枠」 情報セキュリティにおけるリスクに対処するもの 補助率1/2以内、補助額5~100万円 ・「デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)」 インボイス制度に対応した受発注システムが対象 中小企業・小規模事業者等が申請する場合:補助率2/3以内 その他の事業者等が申請する場合:補助率1/2以内 補助額~350万円以下 ・「デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)」 複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みに関するもの 基盤導入経費:1/2~3/4(デジタル化基盤導入類型と同様)消費動向等分析経費:2/3以内、補助額3,000万円以下 事務費、専門家費、補助率2/3以内、補助額200万円以下 IT導入補助金(IT導入補助金2023後期事務局) https://it-shien.smrj.go.jp/

5.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業や小規模事業者が今後直面すると予測される制度変更に対応するための制度です。これらの制度変更には、働き方改革、被用者保険の適用範囲拡大、賃金上昇、インボイス導入などが含まれます。このような社会環境の中で、革新的なサービス開発、試作品の開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資などに対する助成が提供されます。「通常枠」「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」「グリーン枠」「グローバル市場開拓枠」の5つの枠組みが設けられており、枠組みによって補助の上限は750万円から3,000万円、補助率は1/2から2/3となっています。 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(全国中小企業団体中央会) https://portal.monodukuri-hojo.jp/

6.事業承継・引継ぎ補助金

事業継承・引継ぎ補助金は、中小企業や小規模事業者が「事業再編」や「事業統合を含む事業継承を契機とした経営革新等」を進める際に、経営改善の取り組みや引継ぎに必要な経費の一部を補助する制度です。 「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」の3つのカテゴリーがあり、それぞれがさらに次の類型に分けられます。

7.地域中小企業応援ファンド(スタートアップ応援型)

「地域中小企業応援ファンド(スタートアップ型)」は、新規事業や販売チャネルの開発などに補助金が必要な中小企業を応援するために、中小機構、各都道府県、金融機関などが共同で設立したファンドです。中小企業は、ファンドの運営管理法人(各都道府県の中に中小企業支援機関など)に事業計画を提出し、採択されるとファンドの運用益から助成金を受け取れます。地域の中小企業応援ファンド(スタート・アップ型)には、「地域中小企業応援ファンド」と「農商工連携型地域中小企業応援ファンド」の2つがあります。 ・地域中小応援ファンド 地域の農林水産物や伝統的な技術を用いた商品開発や販売チャネルの開拓などへの取り組みに関して、研究や商品開発、市場開拓などに必要な費用が助成の対象となります。 ・農商工連携型地域中小応援ファンド 中小企業者と農林漁業者が協力して商品開発や販売チャネルの開拓などの取り組みを行う際、研究や商品開発、市場開拓などに必要な費用が助成の対象となります。 都道府県での運営状況を確認しておきましょう。 地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)(独立行政法人 中小企業基盤整備機構) https://www.smrj.go.jp/sme/funding/regional_fund/index.html

8.地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金

「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業」は、民間の事業者が複数の地域企業をまとめ、地方自治体、金融機関、教育機関、業界団体、経営支援機関などと協力して地域企業群を形成「未来の経営戦略を実現するための人材確保」や「地域内での職業能力の向上などの取り組み」を支援する制度を指します。 実証地域数が、5地域(通常型)・10地域(広域型)・15地域(さらなる広域型)の3種類で、補助額が100万円~4,000万円、補助率で1/2以内~2/3以内となります。 なお、対象経費は以下のようになっています。 ・人件費 ・旅費 ・機械装置費 ・借料及び賃料(リース費) ・システム開発費 ・外注加工費 ・技術導入費 ・専門家経費 ・運搬費 ・クラウド利用費等 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金(地域・企業共生型ビジネス導入補助金事務局) https://chiiki-ks.jp/

9.地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

特に雇用の機会が不足している地域で事務所を設置・整備し、その地域に住む求職者を採用する場合、設置・整備費用や増加した労働者数に応じて助成金が提供される制度があります(1年に最大3回支給)。 雇用状況が厳しい地域には、求職者の数に対して雇用の機会が大幅に不足している地域や、若年層や壮年層の人口流出が顕著な地域、特定有人国境離島地域(有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められる地域)などを指します。 この有人国境地域というのは、「本土から遠く離れており、人口も少なく、これからも人が住むために特別に環境を整える必要がある地域」のことを言います。 当該地域はウェブサイト上のQRコードを通じて確認できます。 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html

会社設立時に助成金や補助金を申請する時の注意点

ここからの補助金の申請手続きの流れや注意点について解説していきます。

助成金や補助金申請の流れ

まず、各補助金の「目的・趣旨」を理解し、自社の事業と一致する補助金制度を見つけることが重要です。補助金は必ずしも審査に通るわけではないため、補助対象となる経費や補助の割合、上限額などを事前に確認しておくことが大切です。また、補助金は基本的に後払い制です。事業実施後に必要な書類の提出と審査を受ける必要があり、その後支払いがされます。 補助金申請の大まかな手順は以下の通りです。 1.申請したい補助金を決める 早ければ2月から、概ね6月頃までに募集を開始します。補助金は「後払い(清算払い)」であり、審査後に初めて受け取れることを理解しておきましょう。 2.申請書のフォーマットをダウンロードし、応募申請書を作成する 電子申請か書面による郵送にて提出します。 3.審査委員会にて審査 4.選定結果通知を受領 採択後は、補助金を受領するための手続きが必要となります。 5.補助金交付申請書を作成 その内容が認められたら「交付決定(補助事業の開始)」となります。 6.交付決定通知を受領 7.実施 交付決定された内容で事業を開始します。事業内容に変更が生じる可能性があるときは、事前の手続きが必要です。補助金対象の経費については、領収書や証拠書類を保管しておかなければなりません。 8.中間審査 9.実績報告書・経費エビデンス(証跡)の作成 10.実施状況を実施・書類・ヒアリングなどで検査 11.補助金額確定 12.補助金確定通知を受領 13.請求書の発行 14.補助金交付 実施した事業内容や経費を報告します。実施が正しく行われたかの確認後、補助金額が確定。補助金を受領できます。

助成金や補助金申請における注意点

補助金は事業開始後に受給されるため、自己資金をあらかじめ準備する必要があります。 また、自己資金が少ないと融資の際に受けることが難しくなるため、自己資金には余裕を持つことが重要です。

受給までに時間が掛かる

助成金や補助金は、要件に沿った取り組みを行った後に支給されるため、受給までに時間が掛かることがあります。事業計画を作成する際には、採択されたとしても受給までに時間が掛かる可能性があることを念頭に置いておくことが重要です。

受給できるとは限らない

必要な書類を全て揃えて要件を満たしていても、申請が必ずしも通るわけではありません。特に補助金の場合、要件を満たした申請であっても採択されない可能性があります。補助金に頼りすぎず、資金計画には余裕を持つことが重要です。

今後も実施される保証はない

助成金や補助金に申し込む際には、毎年度ごとに同じ制度が続くとは限らず、変更されることも廃止される可能性もあることを認識しておきましょう。そのためにも、助成金や補助金のサイトを定期的に確認することが重要です。

提出書類の準備には時間と手間が掛かる

助成金や補助金の申請には、事業計画書、収支計画、申請書類など多くの書類が必要となりますが、これらの準備には多大な時間と労力が必要です。特に競争が激しい補助金では、主催団体の目的に合致した事業の価値を強調することが求められます。書類作成には専門家の助けが必要な場合もあり、そのための追加費用が発生することも考慮に入れておくと良いでしょう。

まとめ

助成金や補助金は利息が発生せず、返済も不要なため、創業期には大きな支えになります。 しかし、これらは常に公募されるわけではないので、各助成金や補助金のサイトを定期的に確認していくことが重要です。 さらに、審査を通過しやすくするためには事前に要件を確認しておき、必要な書類をあらかじめ準備しておくといった余裕のある事業計画を立てていくようにしましょう。